上世纪50年代初,人们对于遗传物质究竟是什么仍有争议。双链DNA螺旋结构的发现彻底解决了这一问题,并从此改变了生物学的发展道路。

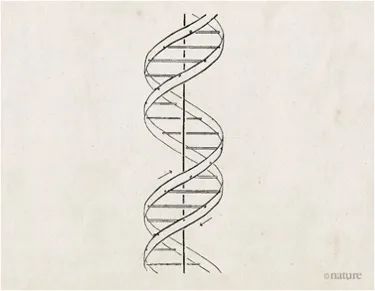

1953年4月25日,James Watson和Francis Crick在《自然》发表论文,宣布他们“想要提出”一种DNA结构[1]。这篇论文长度刚过一页,仅有一张插图(图1),却改变了生物学的未来,并构建了一种世界性的符号——双螺旋结构。James Watson和Francis Crick很快意识到,这种结构蕴含着“遗传物质可能的复制机制”,由此开启了一段发现之旅——接下来10年,遗传密码被破译;50年后,科学家公布了人类基因组的完整序列。

图1 | DNA双螺旋。这是Watson和Crick那篇讨论DNA结构的成名作[1]中的插图,出自Crick的妻子Odile之手。

当时,生物学家们仍不确信遗传物质就是DNA,蛋白质似乎更有可能。但研究人员早已发现了支持DNA的证据。1944年,加拿大裔美国医学研究员Oswald Avery及其同事证实[2],有毒菌株的DNA进入无毒菌株后,会使后者产生毒性。1952年,生物学家Alfred Hershey和Martha Chase发表的实验[3]表明,噬菌体通过注入DNA的方式感染细菌。

1951年秋,23岁的美国遗传学家Watson来到英国剑桥大学的卡文迪许实验室。他相信,基因的本质是生物学的关键问题,而DNA正是解开这一问题的钥匙。卡文迪许实验室是一个物理实验室,但医学研究委员会下属的、由化学家Max Perutz领导的生物系统分子结构研究小组也在这里开展工作。Perutz的团队正在利用X射线衍射技术揭示血红蛋白和肌红蛋白的结构,团队里有一位从物理转行到生物学的35岁研究生Francis Crick。比起自己做实验,Crick更喜欢探讨他人成果的理论内涵。Watson发现,Crick在对DNA的痴迷上与自己志同道合。

然而,DNA是伦敦国王学院Maurice Wilkins的研究项目。Crick是Wilkins的朋友,而且实验室之间在相同分子的研究上展开竞争也不合规矩。此外,经验丰富的X射线晶体学家Rosalind Franklin刚刚接手了伦敦国王学院的DNA实验工作。由于Franklin和Wilkins对他们在研究中的角色有分歧,两人的关系并不好。

上述这些因素都没有让Watson和Crick停下脚步。他们一直在思考,DNA分子的组成成分——腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胸腺嘧啶(T)和胞嘧啶(C)——这四种核苷酸碱基如何连接在糖类和磷酸所构成的骨架上(可能组合成纤维状结构)?他们想到了螺旋这种可能,因为美国化学家Linus Pauling及其同事刚刚证实了[4]肽链形成的α-螺旋。Crick本人曾以共同作者发表过一篇关于螺旋的X射线衍射理论的论文[5]。1951年底,他和Watson将这一理论与DNA已知的化学性质,以及他们从Wilkins和Franklin的报告中获得的信息相结合,构建了一个DNA结构模型。

但他们错得很离谱——Wilkins和Franklin很快推翻了他们的模型。卡文迪许实验室主任Lawrence Bragg大为光火,决定禁止Watson和Crick继续开展任何DNA方面的研究。但到了1952年2月,卡文迪许实验室收到了一份Pauling的稿件,里面描述了一种DNA模型。虽然这个模型不对,但Watson和Crick担心Pauling可能就快找到答案了。

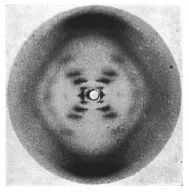

这个时候,Bragg同意让两人尝试抢占鳌头。Franklin不久就去了伦敦大学伯贝克学院,并把DNA研究留给了Wilkins。她和她的研究生Raymond Gosling,交给了Wilkins一张B型DNA的X射线衍射照片。后来Wilkins在没有告知Franklin和Gosling的情况下,向来访的Watson展示了这张照片。

DNA分子双螺旋结构的X射线衍射图像,1952年由Raymond Gosling在与Rosalind Franklin研究DNA结构的工作中拍摄,通常被称为 "照片51号";图源:Wikipedia。

这张著名的“照片51号”,与Franklin其他未发表的数据(由Perutz向Watson和Crick提供)一起,让两人确定DNA形成了螺旋结构,而且该结构由两条走向相反的链组成。然而,Watson被碱基在这两条链之间的配对方式给难住了。他用纸板做了一些碱基模型,尝试把它们拼到一起,但却徒劳无功。

随后Watson的同事Jerry Donohue指出,他用的是碱基烯醇异构体的分子结构,无法形成碱基配对所必需的氢键。换用酮异构体的模型后,Watson有了惊人的发现:G和C结合形成的形状与A和T结合的形状完全相同,而且这种形状完美契合DNA链骨架所构成的螺旋结构。这解释了生物化学家Erwin Chargaff所发现的规律:在任何物种的DNA中,G与C数量相等,A与T数量相等[6]。而且这也表明,螺旋中的每条DNA链都为另一条提供了一个完美模板,两条链的碱基序列读取方向相反。

几天之内,Watson和Crick就用金属部件搭好了一个新的DNA模型。该模型立刻获得了Wilkins的认可。经过协商,两个研究团队决定在《自然》上同期发表三篇文章。其中,Watson和Crick提出了DNA的结构,伦敦国王学院的研究人员讨论了该结构与实验数据的匹配性,Franklin和Gosling则首次发表了照片51号[7,8]。

Watson和Crick在论文中承认,他们得知了伦敦国王学院研究人员“未发表的实验结果与观点的一般性质”。但直到1968年Watson出版《双螺旋》,讲述了这一发现背后的爆炸性内幕,人们才了解他们获取这些实验结果的详细过程。1962年,Watson、Crick和Wilkins共同获得诺贝尔奖。遗憾的是Franklin早些年因癌症逝世,无缘分享这一荣誉。

出人意料的是,双螺旋模型并没有立刻被学界接受[9],这也许是因为当时人们无法明确解释其在蛋白质合成中的作用。在1957年的一次里程碑式的报告中,Crick提出碱基序列编码蛋白质中的氨基酸序列,RNA不仅是蛋白质合成的模板,而且作为‘转接子’使氨基酸以正确的顺序彼此相连。另外,Crick还支持了碱基三联体(Brenner称其为密码子)编码20种常见氨基酸的假说——该假说最早是物理学家George Gamow非正式地向‘RNA领带俱乐部’(由Gamow和Watson组建)的成员提出,也由生物学家Sydney Brenner独立提出[10]。最后,Crick阐述了生物学的‘中心法则’,即遗传信息能从核酸流向蛋白质,反之则不行[11]。

这些预测在接下来几年里得到了实验证实。1958年,生物化学家Matthew Meselson和Franklin Stahl证明,新的DNA单链以原有DNA单链为模板进行合成[12]。同年,Arthur Kornberg及其同事宣布发现了DNA聚合酶[13],这种酶负责将碱基添加到新链上。很快,科学家们又发现了信使RNA、转运RNA和核糖体RNA。

1961年,Marshall Nirenberg和Heinrich Matthaei首先破译了部分遗传密码。他们证明,细菌提取物与单碱基(尿嘧啶;U)RNA[14]混合后只能生成苯丙氨酸。同年,Crick、Crick得力的女技术员Leslie Barnett以及他们的同事借助突变研究,证实了三联体密码[15]的存在,从而表明苯丙氨酸的密码子为UUU。Har Gobind Khorana利用多聚核苷酸开展实验,进一步破译了多个密码子的碱基序列。到1966年,科学家们完成了全套密码子的解析。

1977年,Fred Sanger与同事们开发出了一种有效的DNA测序法[16],这使人们能够完整读取所有物种的遗传信息。2003年,研究人员完成人类基因组测序,达到了DNA历史上的又一个里程碑。

在余下的职业生涯中,Watson主要致力于教育和科学管理。他曾担任纽约长岛冷泉港实验室的主任,并(短暂地)出任美国国家人类基因组研究中心(现为国家人类基因组研究所)的首位主任。Watson一向直言不讳,最终因为不断发表有关遗传、人种和智商的争议性言论而被冷泉港实验室解除荣誉职务。

1977年,Crick离开剑桥前往加州的索尔克研究所,继续钻研科学难题。他余生都在这里研究意识的神经机制[17],尤其是视觉感知。2004年,Crick逝世,享年88岁。

双螺旋结构为遗传学建立了物理基础,几乎影响了现代生物学和医学的方方面面。例如历史上人类种群的迁徙、生态学和生物多样性、肿瘤的致癌突变及其药物治疗、医院与全球人口的微生物耐药性监测,以及罕见先天性疾病的诊断与治疗。DNA分析早已在法医学中被广泛采用,而针对DNA计算等前沿应用的研究也有了长足发展。

矛盾的是,Watson和Crick的标志性结构却帮助人们发现了中心法则的不足之处,例如调控基因表达的小RNA,以及引起表观遗传改变的环境因素。但毫无疑问,双螺旋的概念将在未来数十年继续助力生物学发现。

原文以The structure of DNA为标题发表在2019年10月9日《自然》的新闻与观点版块上。

Nature 575, 35-36 (2019) ;

DOI: https://doi.org/10.1038/d41586-019-02554-z

参考文献:

Watson, J. D. & Crick, F. H. C. Nature 171, 737–738 (1953).

Avery, O. T., MacLeod, C. M. & McCarty, M. J. Exp. Med. 79, 137–158 (1944).

Hershey, A. D. & Chase, M. J. Gen. Physiol. 36, 39–56 (1952).

Pauling, L., Corey, R. B. & Branson, H. R. Proc. Natl Acad. Sci. USA 37, 205–211 (1951).

Cochran, W., Crick, F. H. & Vand, V. Acta Crystallogr. 5, 581–586 (1952).

Vischer, E. & Chargaff, E. J. Biol. Chem. 176, 703–714 (1948).

Wilkins, M. H. F., Stokes, A. R. & Wilson, H. R. Nature 171, 738–740 (1953).

Franklin, R. E. & Gosling, R. G. Nature 171, 740–741 (1953).

Olby, R. Nature 421, 402–405 (2003).

Brenner, S. Proc. Natl Acad. Sci. USA 43, 687–694 (1957).

Crick, F. H. C. Symp. Soc. Exp. Biol. 12, 138–163 (1958).

Meselson, M. & Stahl, F. W. Proc. Natl Acad. Sci. USA 44, 671–682 (1958).

Lehman, I. R., Bessman, M. J., Simms, E. S. & Kornberg, A. J. Biol. Chem. 233, 163–170 (1958).

Nirenberg, M. W. & Matthaei, J. H. Proc. Natl Acad. Sci. USA 47, 1588–1602 (1961).

Crick, F. H. C., Barnett, L., Brenner, S. & Watts-Tobin, R. J. Nature 192, 1227–1232 (1961).

Sanger, F., Nicklen, S. & Coulson, A. R. Proc. Natl Acad. Sci. USA 74, 5463–5467 (1977).

Crick, F. H. C. The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul (Simon & Schuster, 1994).